Asako's

"Why Not Read the Liner Notes?"

アサコの「ライナーノーツ読めば?」

セロニアス・モンク

『アローン・イン・サンフランシスコ』

![]() (アマンダ・パイ。以下AP): 日本のジャズクラブやジャズ喫茶では、難しそうな顔をしたおじさんたちが、聞いたこともない名前をたくさん出して、腕組みしながら「ふーむ」という感じ。何を着てクラブに行っていいかもわからないし、緊張しちゃってやりにくいな。まずは自宅でちょっと聴いて好きになれるか試したいけど、何かおすすめは?

(アマンダ・パイ。以下AP): 日本のジャズクラブやジャズ喫茶では、難しそうな顔をしたおじさんたちが、聞いたこともない名前をたくさん出して、腕組みしながら「ふーむ」という感じ。何を着てクラブに行っていいかもわからないし、緊張しちゃってやりにくいな。まずは自宅でちょっと聴いて好きになれるか試したいけど、何かおすすめは?

![]() (アサコ。以下A): ははは、アマンダ正直だね。そりゃそうだ。アマンダが突然ひとりで殴り込みをかけられる雰囲気じゃないよね。あのね、上の写真のように、ジャズはLPのジャケットがやっぱり一番のきっかけだと思うな。これはジェレミーがNYで1950年代に買ったアルバムの古びたジャケットなんだけど、なんかいいでしょう?サンフランシスコのケーブルカーが宙に浮き上がったみたいでさ。そして、帽子にトレンチコートのおじさんが、「よおっ」て感じに手を挙げて立ち乗りしている。『サンフランシスコに独り』っていうタイトルと、このジャケットだけで、興味湧くじゃない?

(アサコ。以下A): ははは、アマンダ正直だね。そりゃそうだ。アマンダが突然ひとりで殴り込みをかけられる雰囲気じゃないよね。あのね、上の写真のように、ジャズはLPのジャケットがやっぱり一番のきっかけだと思うな。これはジェレミーがNYで1950年代に買ったアルバムの古びたジャケットなんだけど、なんかいいでしょう?サンフランシスコのケーブルカーが宙に浮き上がったみたいでさ。そして、帽子にトレンチコートのおじさんが、「よおっ」て感じに手を挙げて立ち乗りしている。『サンフランシスコに独り』っていうタイトルと、このジャケットだけで、興味湧くじゃない?

AP: でも、これじゃぁ、何の楽器かもわからないし、それに、ジャズっていえば、サンフランシスコじゃなくて、ニューヨークって感じするけど。ちがうの?

A: おっと、そこで小さめの青い文字にご注目、「セロニアス・モンクによるソロピアノ」とありますね。そして、はい、もちろんジャズの本場はニューヨーク、というのはある意味当たっています。グリニッジヴィレッジ出身のジェレミーの回顧録にも、ティーンエイジャーだった頃、モンクのバンドをNYのクラブで聴き(未成年だったので母親に頼んで連れて行ってもらった)ジャズミュージシャンになろうと決めた、と書いてます。ジェレミーにとっては衝撃的なピアニストだったのです。モンクの本拠地もニューヨーク。でも、このアルバムは西海岸。ライナーノーツにその説明も出てくるよ。筆者は本アルバムプロデューサーの、オリン・キープニュース氏。ミュージシャン愛満点の彼の文章は必読。ちなみに、息子さんのピーター・キープニュース氏は、ジェレミーが亡くなったときの訃報記事を『ニューヨーク・タイムズ』紙に書いてくれた人です。

AP: 私の生みの親のジェレミーと縁のある人なんだね。ちょっと興味が沸いてきた。

早速、読んでみようっと。

(以下、原文:Orrin Keepnews; 翻訳:アサコ)

Alone in San Francisco (1959年10月録音)

Thelonious Monk (RLP 312)

このアルバムは、言ってみれば「本質的なもの以外はすべて取り除く」ことによって創られた。空っぽのホール、録音機材、そして、一人の非常に才能豊かなミュージシャン。ジャズグループの新譜は、人数や楽器にかかわらず、その曲目に期待がふくらむが、今回、ミュージシャンがセロニアス・モンクなので、収録曲が期待どおり非常に興味深く、聴きがいがあるのは当然である。

ずば抜けた創造性の持ち主であるモンクは、モダンジャズ誕生以来、現在も続いている彼のキャリアの中で、「独りぼっち」であると頻繁に言われてきた。(それが当たっている場合も、そうでない場合もあるのだが。)彼は、勿論、1940年初頭の「ビボップ」革命の中心であり、その後も、彼自身の演奏と他者への影響という両面において主力のミュージシャンであり続けている。これまで、一般のリスナーや多くの批評家、さらにミュージシャン連中でさえも、モンクに関わらない時期があった。彼には当惑してしまう、と認めた者もいれば、「伝説の人」扱いが過ぎるただの変人だ、と言う者もいた。しかし、1950年代終盤には彼の特異な才能が広く認められるに至った。(例えば、DOWNBEAT誌の批評家投票で、ピアノ部門の第1位を獲得したし、1958年と59年の同誌読者投票では第2位だった。)しかし、彼は音楽的に「独り」であり続けた。というのは、これほどまでに個性的なアーティスト兼作曲家は、何となく離れた場所にいて、彼のことを完全に理解できるのは、(仮にいたとしても)彼自身のみなのである。

勿論、彼のみによる録音という意味での「独り」は、これとはちがう話だが、実は、あまりちがわない。モンクのソロアルバムは、これが2枚目だ。1枚目は、Thelonious Himself(RLP 12-235)で、2年半前、モンクが今日のように広く受け入れられる前に録音した。そのアルバムのライナーノーツの中で、私は、「どんなに技術が高く、またモンクに共感するミュージシャンであっても、モンクの頭の中で展開する複雑で難解なパターンを完全に把握し、それに沿って完璧に演奏できるとは限らない」と書いた。だから、モンクのソロアルバムの特別な魅力は、自給自足モードのモンクを聴けることなのだ。つまり、「彼がそうしたいときに考え、音を出すのを、ほんのしばらく、彼自身の中で完全な状態で」聴くチャンスなのである。

こういうことは、今回(1959年)のソロアルバムにも当てはまる。今の彼は1957年初期に比べるとずっと有名になっており、彼自身にもそれが普通になっているから特にそういえる。実のところ、諸事情により、この録音は前回よりも「独り度」が高く、そのせいで、彼が自らの内面の深みを覗き込む非常に貴重な作品となった。モンクは初めてサンフランシスコを訪れていた。(かなり前から2枚目のソロアルバムの計画はあったのだが、彼と私が偶然にも同時にSFに居合わせたため、そこで作られた。)細長くて空っぽの公会堂には何列もの古びた装飾付きシャンデリアがあり、音響はよかったが、ステージ上のピアノに向かってモンクが座った様子は、非常に奇妙であった。

録音セッションの休憩中、写真家のビル・クラストンがサンフランシスコは初めてのモンクを車で観光地へ連れて行ったとき、彼は初めて同市の本当の姿を見たわけだ。(アルバムジャケットのケーブルカーに乗ったモンクの写真もその時撮影。)普通、ライナーノーツではプライベートには触れないのだが、この時のモンクは、大手術から回復中の妻をロサンゼルスに残してSFに来ており、それも影響したかもしれない。また、最初の録音が行われたのがBlackHawkでの公演初日の晩を終えた翌日の午後だったことにも触れておこう。モンクには全く責任がないのだが、初日に手違いが重なり、最初の2セットはバンドなし。モンクひとりで演奏した。

このように、彼がいろいろな意味で「独り」であったことが、どの程度このLPに影響したかは定かではない。はっきりしているのは、このアルバムのモンクが、抒情的で内省的なムードに支配されていることだ。ブルースを静かに、彼らしく皮肉たっぷりのユーモアをちらつかせながら演奏している。収録曲の中には、以前録音されたバージョンと興味深い対比を見せているものがある。例えば、今回のPannonicaは前のように「荒っぽく」なく、Brilliant Corners(RLP 12-226)での彼のオリジナル・クインテットの演奏よりバラード感に浸っているし、Blue Monkも、Thelonious in Action(RLP 12-262)のカルテットによるライヴ録音より落ち着いた雰囲気だ。新曲のブルースはBluehawkとRound Lightsの2曲。Round Lightsとは、シャンデリアのホールで演奏した本LPにふさわしいではないか。Ruby, My Dearは、これまでもずっとバラード(最近コールマン・ホーキンスと共にMonk’s Music (RLP 12-242)でも演奏している)だったが、ソロではさらに深く、決然としている。

もう1曲、彼のオリジナルのReflectionsが収録されているが、これもまた、このアルバムにぴったりのタイトルである。スタンダードは4曲で、うち2曲(Everything Happens To MeとYou Took the Words Right Out of My Heart)は、モンクの以前からのお気に入りだ。クラブでは、セットの冒頭、よくソロ演奏している。Rememberは、アーヴィング・バーリン作曲で、マンネリ化しているが、ここではずいぶん情感あふれるアレンジを施している。反対に、録音時に決まった意外な曲目として、Harry Richmanの映画で有名な1929年のThere’s Danger in Your Eyes, Cherieが収録されたが、これは実に味がある。モンクが古いスタンダード曲集のページをめくっていて見つけたナンバーで、現場で思い出しつつ演奏し始めた。モンク風のコードを探りながら、「こんな曲、私が弾くとは誰も思っていないだろう」という彼自身の言葉は「やはり、正しいよね」と、楽しむことにしたらしい。

AP: なんか、いろんな情報が一杯!知らないジャズ用語もあるし…「変人扱い」とは失礼な話ね。でも、最初は受け入れられなかったけど、あとで大人気になったとなると、ちょっと聴いてみたい!

A: さすが、いじめや仲間外れが大嫌いなアマンダ。でも、そういう感じで興味が沸いてくると、ジャズは俄然楽しくなるものよ。でもさ、このライナーノーツで一番感じてほしいのは、何とも言えない「行き当たりばったり感」。いかにもアメリカのジャズシーンって感じが出てるね!プロデューサーと演奏家がたまたま同じ場所に居合わせた、なんてさ。初めてSFで演奏するっていうのに、バンドがいなくて最初の2セットはソロだったってのも、いかにもジャズ!ジェレミーの場合も、バンドメンバーが渋滞に巻き込まれて遅れたとか、たまたま近くで食事をしていた知り合いのミュージシャンが飛び入りした、とか、ライヴ前に「スーパーで野菜買っちゃったから、ちょっと冷蔵庫に入れさせてくれる?」なんて、レジ袋提げてウチに来たミュージシャンも。こういう「なんでもあり」みたいな雰囲気がいかにもジャズ。何か月も前からネットで高額チケットを予約して、スタートする前に「携帯電話の電源をお切りください」なんてアナウンスが入る最近のライヴって、個人的にはどうもシラケる。

AP: そうだ、一つ質問。最初の2セットはソロだったって書いてあるけど、、ジャズライヴって、2セットで終わりじゃないの?それに、入れ替え制のところも多いよね。

A: 今は2セットが殆どだけど、昔は、というか、1970年代くらいまでは、3セットとか、4セットのときもあったようだよ。ジェレミーも、NYのクラブでそうだったって話をしてくれたことがある。それと、入れ替え制ってのは経営者側都合のやり方で、ジャズを聴くっていう観点からは、全然わかんない。だって、あまりジャズを聴かない人でも2セット目まで聴くと「全然楽しさが違う!盛り上がりが違う!」っていうのを何度も見たことある。即興が爆発するジャズのライヴでは、ミュージシャンの人達たちも、1セット目はウォーミングアップ、2セット目で、わーっと乗ってくるというのはあるみたいだよ。ライヴのサウンドって、夜が更けるのと共に(そしてお客様の酒の量と共に?)上り調子になってくることが多いと感じるんだけど、クラブ側があらかじめ1セットずつしか聴かせないシステムにするってのは、結局、ライブの面白さを実感していない聴衆を生むことになって、最終的にはジャズファンが減って、音楽のためにも経営のためにもなんないと思うけど。逆に、2セット目の方が盛り下がっているバンドって、もしかしてヤバい?

AP: なるほど。この楽しそうにケーブルカーに立ち乗りしているおじさんがどんな風にピアノを弾いているのか想像すると、ワクワクしてきた!早速聴いてみるね!

A: 楽しんで~。次回は、セロニアス・モンクの別のアルバムのライナーノーツを読んでみようね!(2021年12月)

セロニアス・モンク

『モンク・プレイズ・デューク・エリントン』

![]() (アマンダ・パイ。以下AP)サンフランシスコに独り』を聴いてみた。最初の曲、Blue Monkは、どこかで聴いたことがあった。でも、どの曲もメロディーがきれいで、ライナーノーツにあったとおり、独りぼっちらしく、ちょっとどこか寂しそうな感じにも聴こえたな

(アマンダ・パイ。以下AP)サンフランシスコに独り』を聴いてみた。最初の曲、Blue Monkは、どこかで聴いたことがあった。でも、どの曲もメロディーがきれいで、ライナーノーツにあったとおり、独りぼっちらしく、ちょっとどこか寂しそうな感じにも聴こえたな

![]() (アサコ。以下A)自分が一番印象に残った曲を覚えておくと、聴いたアルバムが頭に残るよ。これから何枚も聴くってときに、「あのアルバムはあの曲がお気に入り!」っていうのがあると楽しいし、なんで自分がその曲が好きなのか、って考えると、次に聴きたいミュージシャンとか曲を選ぶ道しるべになるよ。私の場合、ジェレミーがウチでBud Powellのレコードをかけていて、私がもう1回聴きたいと思って、レコードが終わったらすぐにまた再生ボタンを押したことが何度かあり、「君は、バド・パウエルが好きなんだね」と言われて、「そういわれてみると、彼のピアノは何度でも聴きたくなるんだな」と気づいてから、ジャズ・ピアニストを興味もって聴くようになったっていう経験がある

(アサコ。以下A)自分が一番印象に残った曲を覚えておくと、聴いたアルバムが頭に残るよ。これから何枚も聴くってときに、「あのアルバムはあの曲がお気に入り!」っていうのがあると楽しいし、なんで自分がその曲が好きなのか、って考えると、次に聴きたいミュージシャンとか曲を選ぶ道しるべになるよ。私の場合、ジェレミーがウチでBud Powellのレコードをかけていて、私がもう1回聴きたいと思って、レコードが終わったらすぐにまた再生ボタンを押したことが何度かあり、「君は、バド・パウエルが好きなんだね」と言われて、「そういわれてみると、彼のピアノは何度でも聴きたくなるんだな」と気づいてから、ジャズ・ピアニストを興味もって聴くようになったっていう経験がある

AP: ところで、次のアルバムの表紙は、同じモンクおじさんのとは思えない、全然ちがうデザインだね。それに、このタイトルのレタリングがとっても素敵!小文字と大文字が混ざっちゃってガタガタ!

A: この表紙がなぜ誕生したのかは、最後に書いてあるよ。さて、このライナーノーツで断然注目してほしいのは、第三段落。これ、「ジャズを聴きたいけど何から聴いてよいかわからない」というアマンダに、プロデューサーのキープニュース氏自ら答えを出してくれているかのような部分。まず読んでみて!(以下、原文:Orrin

Keepnews; 翻訳:アサコ)

Thelonious Monk Plays Duke Ellington (1955, 1958) Thelonious Monk, Oscar Pettiford, Kenny Clarke (RLP 12-201)

1955年に録音されたこの珍しい、そして注目すべきアルバムは、いくつかの意味で「初めて」のアルバムだった。まず、リヴァーサイドが出した初の12インチ・コンテンポラリージャズLPだったこと。以来、優れたジャズアルバムを何枚もリリースしてきたが、この作品はその出発点として非常にふさわしいものであった。また、モンクのリヴァーサイド作品の中で、特に人気の高い主要アルバムの1枚目となった。さらに、モンクは「自分には難しすぎる」とか「あまりに奇妙だ」とか、間違った印象を持っていた人たちが、彼に対する恐怖心をなくすために企画された最初のアルバムでもあった。(この目標はとっくに達成した。)当時、モンクをより多くのリスナーに紹介することは、ふたつの意味で望ましかった。まず、自らモンクを避けてきた多くのリスナーに、楽しく、価値のある音楽的刺激をもたらすであろうこと。そして、本作品を聴いた多くの人々からモンクが深く評価され、受け入れられるであろうこと。真のジャズの巨人モンクだから、当然のことだ。

モンクが初めてオール・スタンダードの曲目で臨んだ本作品は、当初、批評家たちを少々混乱、当惑させたようだった。そういう批評家たちは、「オフキーな天才」というステレオタイプでモンクを捉えていて、その彼が、他の作曲家の曲を、自由な発想で、明快に、そして尊敬の念をもって解釈する力を持っているという現実についていけなかったからだろう。

実のところ、このLPは、至って単純な前提から生まれた。それは、当時、ジャズミュージシャンが「あまりに奇妙だ」と言われるのは、大抵、そのミュージシャンが「平均的」な人たちの耳に馴染まない曲を演奏していたから、と私が確信していたことだ。モンクも例外ではなかった。これは、クリエイティブなジャズにおけるオリジナル曲の重要性を否定するものではない。しかし、即興の構成および旋律の始点がはっきりわかれば、ジャズは非常に聴き易くなろう。なんといっても、弾く側と聴く側の間のコミュニケーションは大切である。そして、そのコミュニケーションの少なくとも半分は、聴けばわかる曲、つまり、リスナーがメロディーを知っている曲を演奏するか否かにかかっている。そういうリスナーは、口に出して認めている以上に多いのではないか。

このLPに統一感を与え、演奏する価値をモンクが認める曲目を選ぶために、デューク・エリントンのスタンダードでまとめるのはどうか、という提案があった。エリントンといえば、彼自身、四半世紀にわたり主力であり、ジャズ・モダニストのほとんどが、その功績を少なからず認める人である。モンクは、この提案をすぐに承諾した。エリントンの楽譜をまとめて手渡すと、モンクは少しばかり部屋にこもり、しばらくすると「準備ができた」と言った。本アルバムはこうして生まれたのである。

ここでのモンクは、いつものように自由に演奏しているが、エリントンの作品を単に媒体として扱うという過ちは犯していない。エリントンの曲は、そんなことにはならない個性とパワーを持っている。つまり、どの曲も、論理的な方向をモンクに示す役割を果たしている。だから、例えば、Black and Tan は、「いかにも」というファンキーなブルースとして演奏しているし、Caravanは奇想天外だし、Solitudeはバック抜きのピアノソロとして演奏し、痛いほど心に沁みるムード作品に仕上げている。

このアルバムで、しっかりとモンクを支えるのは、オスカー・ペティフォードとケニー・クラークという才能あふれる二人のアーティスト。前者は、今日最高のベーシストのひとり。ジミー・ブラントン以来、モダン・ベースのスタイル確立に彼ほど貢献した人はおそらくいない。後者は、1940年代初期のボップ形成期に、ミントンのハウスバンドの一員としてモンクと演奏していた。ケニーは、モダンジャズの基礎を作ったミュージシャンとして、モンク、バード、ディジーと並び称されて当然であり、多くの人がトップドラマーとして名を挙げる存在でもある。

モンク、オスカー、そしてケニーの三人が、互いを、そして互いの音楽を熟知していることが、本アルバムに有利に働いたことは間違いない。彼らは、ほとんど直観的に息の合った演奏ができた。モンクは、この二人に支えられ、エリントンの曲という豊かな材料を手にし、しっかりしたスイング、簡潔で明確でありながら情緒あふれるアプローチ、あざけるようなユーモア、予測不可能だが筋の通った類稀なる即興のセンスなど、彼ならではの素晴らしい特質を存分に発揮した。

結果、本作品は、先駆的アルバムとなった。その重要性は多くの人が認めるものとなり、その後数年間にリリースされた作品(スタンダードおよびモンクの優れたオリジナル曲を含む)は、売れ行きも伸び続け、批判的なリスナーはほとんどいなかった。また、コンサートやジャズ祭、ナイトクラブでの出演数も増え、モンクのスターの地位は揺るぎないものとなった。具体的にいうと、1958年夏には、ニューヨークのファイヴ・スポット・カフェでの二度目の長期公演において、記録破りの数の聴衆を集めるまでになった。「戻ってきたモンク」は、それまで彼について懐疑的だった「批評家」と名の付く連中を虜にしたのだ。その年のDOWNBEAT誌の批評家ランキングでも、エロール・ガーナ―を抜いて1位となった。

リヴァーサイドの我々としては、ファンは今も増加中で、本作品の最初のリリース時に比べ何倍にもなったと認識するに至り、そんな新しいファンのためにも、今回、フランスの「素朴派」現代主義画家、アンリ・ルソーの代表作『ライオンの食事』を表紙に使い、モンクによる見事な8曲の演奏を再リリースしたというわけだ。

AP: このアルバムは、みんなが知っている曲が入っているから、私みたいな人でも楽しめるってことみたいだね!ジャズは、口ずさめないことが多くて「わかんない」と思っちゃう。ライヴに行っても、いつも聞いたことのない曲をやっているみたいだし。

A: アマンダも、A面の1曲目の「スィングしなけりゃ意味がない」とかB面最後の「キャラヴァン」なんて、どこかで耳にしたことあると思うよ。さて、さっきの第3段落だけど、ちょっと考えてみて。好きな歌謡曲があるとカラオケでいつも歌うよね。その曲のメロディーを何度も聴きたいって思うよね。クラシックも、例えば『エリーゼのために』が好きで、そのメロディーを何度も聴きたいって思うよね。知ってるメロディーを繰り返し聴いて音楽を楽しんでいる人は多い。

AP: 確かに、クラシックコンサートのプログラムで知っている曲名が入っていると行きたいなって思うし、ロックのコンサートでも、昔のLPの曲が出てくると、みんな「わーっ」て盛り上がるよ。

A: じゃ、アマンダさ、「私がこれから演奏する音楽には楽譜がありません。私の演奏は毎回新しく、繰り返し聞くことはできません」っていうミュージシャンが現れたらどうする?

AP: えーっ?そんな音楽あるの~?なんだそれ~。CD買って、「これ最高!」って思っても、同じのが聴けないなんて?

A: でも、1回しか聞けない瞬間に立ち合えるって、素晴らしいことじゃない?ライヴで、その日、その場だけのミュージシャンの心の中を音で聴くことができるって考えてみて。それがジャズの即興だとしたら、アマンダ、聴きに行く?

AP: つまり、ミュージシャンの心や気分がその場で創る音楽を聴きたいかってことかな?あまり今まで考えたことなかったけど、なんか、好奇心を覚える。それに、ちょっと…懐メロの反対みたい。

A: 「懐メロの反対」とは、アマンダ、上手いね。でも、それは分かり易い考え方かもしれないよ。「このメロディ、懐かしい!」に対して、究極の現在進行形。出だしのメロディーは懐メロでも、即興で奇想天外な世界にぶっとび、最後に「今のは皆様お馴染の懐メロでした~」とメロディーをなぞって終わりって感じ。

AP: このアルバムを聴くと、モンクおじさんがどんな人か、録音当日どんな感じだったか、私にもわかったりするのかな~。面白いね!これは絶対に聴かないとね!

A: 今では、モンクの書いた曲も、ジャズのスタンダードと呼ばれているよ。このLPが出てから半世紀以上経過して、その間に、彼の曲を土台に、他のミュージシャンが新しい即興をたくさん演奏し、広く知られるメロディーになっていった。でも、モンクのピアノって、いつ聴いてもすごく斬新で、全然古い感じがしないよ。何回聴いても飽きないし。そのあたりも含めて、次回、もう1枚、モンクのアルバムのライナーノーツを読んでみようね!(2022年1月)

Amanda Pie: ジャズは、夜お酒をのみながら、なんてイメージも強いかもしれないけど、私、アマンダ・パイの場合、3時においしいコーヒーを淹れて、大好きなスィーツを食べながら、というのが理想的!今日はどんなアルバムを紹介してくれるの?

Asako: あらアマンダ、おいしそう。私にも一切ちょうだい。さて、今回も、まず表紙にご注目。プルアロング・ワゴンに乗っかって、どこかの子供に引っ張ってもらうのを待っているみたいなモンクおじさん。鉛筆は持っているけど、芯の方が上。左手首には金時計。ダークなサングラスも、真っ赤なワゴンとかなりのアンバランス。そして、彼の表情は正直、「俺、なにやってんだ?」みたいな感じがなきにしもあらず。しかし、タイトルは

Monk’s Music と、そのものズバリ。音を聴いたらタルトもますますおいしくなりそう、かな?

AP: 『モンクの音楽』っていうタイトルなんだから、絶対に聴かなきゃって思うけど、今回のセプテット、っていうのは、7人のバンドってことだよね!たくさんいるね!今まで、セプテットのライブって聴いたことないな。

A: アマンダ、良いところに注目したね!それは、最近のジャズクラブでは、セプテットなんてやると、店が小さいから入る客数も少ないし、バンド一人ひとりの取り分が少なくなるってこともあるから、トリオとかせいぜいカルテットなんだよね!たくさんお客さんが来ないと、お金になんないもんね!ジャズの人気が衰えると、セプテットなんてなかなか聞けなくなったりするよ。ジャズでは、ドラムス、ベース、ピアノまたはギターの上にホーンがのっかる、ってのが多いので、カルテットが一般的に見えるけど、このアルバムは、ホーンが4人もいるんだよ!

AP: モンクおじさんはこの録音のために7人用の曲を作ったの?

A: そういう訳じゃないのよ。7人がどうやってひとつのモダンジャズの曲を演奏するかってのは、この解説のポイントだね。キープニュース氏が、モンクが「どの曲も静的で変更の余地がなく、完結した」とみなすことがない、という説明をしているあたり、しっかり注目して読んでみてね。モンクのようなミュージシャンのアルバムを聴くとき、どんな点に興味をもって選ぶと面白いかの手がかりになるよ!

『モンクス・ミュージック』

セロニアス・モンク・セプテット

Monk's Music (1957); Thelonious Monk Septet, Kenny Clarke (RLP 12-242)

これぞセロニアス・モンクの音楽。このアルバムでは、モンクのオリジナル曲のうち最も有名なものを選び、その新しいバージョンをいくつか紹介する。バンドメンバーは、高い技術、モンクに対する尊敬、そして熱意をもって参加したトップ・ジャズミュージシャンたちだ。

長い間、応分の認知を得ようともがいてきたモンクだが、少なくとも、かなりの数のミュージシャンが、彼の音楽の独自性や重要性、また、それがホンモノであることに最初から気づいていた点はラッキーだった。これは重要なことである。彼らは、モンクと一緒に演奏する機会を待ち望んでいる。しかし、それには覚悟がいる。まず、彼の音楽的な要求に応えなければならないし、モンクは常に完璧主義だから。でも、豊かな才能に裏付けられた自信を備えたプレイヤーたちにすれば、そんな挑戦こそ楽しく、ありがたいものなのだ。

というわけで、モンクにはいつも最高のメンバーが集まってくる。このアルバムには4人のホーンプレーヤーが登場するが、もちろん最も有名なのは、コールマン・ホーキンス。文字通り、初のジャズサックス・スタープレイヤーで、30年以上にわたり、トップまたはそれに近い地位に君臨してきた。変わりゆくジャズのトレンドの中でうまく変化を遂げた数少ないミュージシャンのひとりだ。年長のミュージシャンたちの多くがモダンジャズを誤解し、馬鹿にするのに忙しかった1940年代半ば、ホーキンスはそれに参加し、奨励した。彼は、当時マンハッタンの52丁目で(Kelly’s Stable―訳者注)率いていたバンドを今も誇りにしている。そのグループのピアニストこそ、モンクだった。このアルバムは、彼が何年も一緒に演奏していなかったモンクと再会した記念作品だ。実のところ、ホーキンスがモンクの曲を正式に演奏するのはこれが初めてなのだが、ホーキンスの深く豊かな音色は、この記念すべき録音にぴったりだ。才能あふれる彼が、ジャズを「流派」という狭い見方で捉えていないことも本アルバムにふさわしい。

ジジ・グライスは、我がリヴァーサイドにおいて、自らのバンドのレコーディングも行っている有能な若きアルトサックス奏者。オスカー・ペティフォードのビッグバンドの成功に大きく貢献した編曲者でもある。チャーリー・パーカーと親しく、彼から多くを学んだが、「バードの単なる真似」という位置づけは、当然ながら全くあたらない。

若手テナーとして強烈な個性を放つジョン・コルトレーンは、1956年、マイルス・デイヴィスのクインテットで初めて脚光を浴びた。彼は、本アルバムの録音直後にモンクの新成カルテットの主要メンバーとなった。

レイ・コープランドは、見事な技巧派で器用なソロイストとしてミュージシャンたちに知られている。モンクとはコンサートで共演したことがある。彼については、今日のジャズマンの中で甚だしく過小評価された存在、とモンクを含む多くのミュージシャンが考えている。

アート・ブレーキーは、長年トップスターで、ジャズ・メッセンジャーズのリーダー。モンクお気に入りのドラマーで、何度も一緒に録音しているが、本作品で特に注目したいのは、彼がいつもの爆発的なスタイルをモンクの音楽に合わせて変える、その自然さだ。

ウィルバー・ウェアは、数年に一度の卓越したベーシストとしてたちまち高い評価を得た人だが、彼も1957年のモンクのカルテットの一員であった。

この6名が名手であることは間違いないのだが、モンクのアルバムは、やはりモンクのものである。とんでもない天才と言われてもう何年も経つが、彼のアイデアは大衆には難しすぎるとされてきた。しかし、今、やっと受け入れられ始めたようだ。本来なら、ずっと前にこうあるべきだったが。1957年の夏と秋、ファイヴ・スポットでの公演は大成功を収めた。クラブで目の前のモンクを聴くという、それまでにあまりない機会であったことも、成功につながった。また、批評家によっては、(ジョン・S・ウィルソンの言葉を借りると)モンクはだんだん「明快に」なっている、と評している。これが「彼の音楽がより単純になっている」とか「消化しやすくなっている」という意味だとすれば、それが正しいかは疑問だ。Brilliant

Corners(RLP12-226収録)やCrepuscule with Nellieなどの新曲は、少なくとも彼のこれまでの曲と同じく複雑で斬新だ。批評家たちは、モンクや彼のアイデアを吸収した多くのモダニストたちに10年以上も接してきたから、不協和音や統一感のないリズムに対する恐れとか、モンクの変人ぶりに関する本筋でもなく根拠もない伝説とかに惑わされずに彼の音楽を聴けるようになったのかもしれない。そして、おそらく、自らのアイデアを実際のピアノ演奏に置き換えるモンク自身の力に、これまで以上のワザと明快さが備わったのだろう。

とにかく、モンクを聴く努力をする新しいリスナーは増えている。(「本当に聴いてよかった」と思えても、依然として「努力」を要するが。)だから、1940年代のモンクの名曲4曲を膨らませた新バージョンが目玉の本LPを今こそリリースすべきなのだ。これらの曲は、過去のアルバムでは、ホーンなしの短いバージョンしか収録していない。

忘れてはならないのは、「作曲」、「編曲」、それを言うなら「演奏」という言葉も、あまり狭い意味でとられると、誤解を招きやすいということだ。モンクのような、作曲兼演奏家(今日のイーストコースト・ジャズの主要ミュージシャンたちの殆どがこれにあたる)にとって、曲づくりは、すなわち編曲であり、彼自身と特定の他の楽器(そして往々にして特定のミュージシャン)が演奏することを前提としている。のちのち、別のミュージシャンや規模の異なるバンドと演奏することになった場合、それに合わせて編曲が変わる。時間を経ると、原曲の捉え方が変わったり、創造的な新しいアイデアが浮かんだりして、さらに大きな変更も出てくる。(これは、この派のジャズにそれなりの欠点があっても、「冷たい、死んだジャズ」という批判だけは受けない理由のひとつかもしれない。こういう表現は編曲家が「これっきり」という形で編曲したジャズに関してよく使われる。編曲家は、一度編曲してしまえばその曲に二度と個人的に関わることがない。

そういう訳で、そして、モンクがどの曲も「静的で変更の余地がなく、完結した」とみなすことを嫌うので、「古い」曲も「新曲」と呼んで憚らないレベルまで練り直され、新しく生まれ変わる可能性があり、事実、そういう例が多い。

音楽について:

Abide with Meは、19世紀にできた聖歌で、モンクは常に好んで演奏してきた。偶然だが、作曲したのは、William H. Monkという人である。演奏時間は1分に満たない。LPでは、曲を好きなだけ長く、または短くする自由が与えられる。長くなるのが普通で、この曲は珍しく短い方の例。管楽器4本のみで演奏する厳かでストレートなアレンジになっており、なじみのメロディーがモンク独自の響きと共に披露される。

Well, You Needn’tは、長いバージョンで演奏された2曲のうちのひとつ。全員にソロの機会が与えられている。スタジオ録音とはちがう、典型的なライヴでのアプローチだ。バンド全員が熟知した曲で、各ソロも力まず独創的な出来だ。モンクによるオープニングソロに続き、アンサンブルに挟まれた、コルトレーン、コープランド、ウェア、ブレーキ―、ホーキンス、グライスの順のコーラス、そしてモンクによる締めのソロとなる。

Ruby, My Dearは、本LP入りが最初に決定した曲だった。モンクの頭の中では、ホーキンスの比類なきバラードのスタイルが活きる完璧なナンバーで、大正解の選曲といえる。

Epistrophyは、アルバムの中で二番目に長い、ソロにフォーカスした選曲。コルトレーン、コープランド、グライス、ウェア、ブレーキ―、ホーキンス、モンクの順。

Crepuscule(「夕暮れ」の意)with Nellie(モンク夫人の名)は、ほとんどモンクによる演奏。ピアノでコーラス半のイントロがあり、ハーフコーラスのアンサンブルが続く。

(原文:Orrin Keepnews;翻訳:アサコ)

AP: モンクは「生きたジャズ」なんだね!いつも現在進行形。そして、ミュージシャン仲間からとても尊敬されていた。

A: ホーンのソロも即興だから、本当に「このときの」貴重な音だよね。その瞬間に居合わせることの醍醐味を感じるのがモダンジャズだってことがよくわかる。批評家に叩かれても、耳のよいミュージシャン仲間に評価されるほうが、ずっと嬉しいよね。ところで、アマンダは、ピアノだけのときのモンクと、他の楽器と一緒にやっているのと両方聴いてみてどうだった?

AP: モンクが「この人なら自分の複雑な曲やアレンジをちゃんと演奏できる」と思えるミュージシャンが、こんな風に存在して、集まって録音できたってことがすごいな~。ソロのアルバムでは「彼を完全に理解できるのは彼のみ」ってことだったから、なおさら。モンクは、他の6人とどんな風にコミュニケーションしていたのかな~って。言葉じゃなくて、音を聴いてってことかな。

A: お、さすが、思いやりのある優しいアマンダ。自分なりのジャズの聴きどころ、見つけたね。ジェレミーもよく使っていた表現に"play it

by ear" というのがあるよ。「楽譜を見ずに、耳で聴いて」という意味が転じて「臨機応変に」という言い方。メンバーがお互いの音に注意を払って心を通わせてるか、って音に表現される。だってさ、考えてもみてよ。大人の男が7人も集まって何か一つのことをやるってこと。普通、3人もいれば、喧嘩や意見の不一致が生まれるもんね。ソロで自分の言いたいことを音で表現しつつ、モンクの曲としてまとまった音楽にするって、そんなに簡単なことじゃないって、ちょっと想像すればわかるよね?

AP: なるほど。大体、楽器が同じように上手に演奏できなかったら話にならないし。そのうえ、どこか共感したり、共通の部分がないと、楽譜もなくて一緒に演奏するのはとても難しそう。そう考えると、この録音がとっても貴重なものに思えてきた。

A: それが、アマンダが前に訊いた質問の答えなのかも。ほら、「ジャズといえばニューヨークじゃないの?」って。彼らが何かを共有していたって考えると、当時のニューヨークのジャズミュージシャンの文化とか、ジャズシーンを可能にしたのは何だったのかな、って想像できるよね。ところで、さっきの表紙の話だけど、このアルバムの撮影はポール・ウェラーさん。『サンフランシスコに独り』のケーブル・カーの撮影は、ビル・クラクストンさん。私は後者の方の撮影は、シスコで楽しく行われたと想像していたけど、クラクストン氏の写真集

Jazz Seen によると、最初は、シスコのケーブルカーのアイデアも、モンクは全然乗り気じゃなかったらしい。それで、クラクストン氏がモンクに何杯かお酒と食事をごちそうしたら、モンクが「面白そうだから、やろう!」と言ったんだって。ワゴンに座らされたモンクは、多分、かなりご機嫌斜めだったと思うけど、おかげでジャズファンには忘れられない妙な表紙ができたのだから、ま、それもありかな?次回は、同じ頃の別のアルバムで、面白いライナーノーツが書かれた作品を聴きながら、さらにミュージシャン同士のコミュニケーションについて探ろうね!(2022年2月)

A: さぁ、日本はそろそろ桜の季節。コロナ禍とはいえ、新しい学期が始まったり、と希望の春かと思いきや、戦争、地震と節電、停電。寅年も例年と変わらず、いろいろ起こっています。今回のライナーノーツは、図らずも今の世界中に必要な、「会話と思いやり」について、有名なジャズ批評家、アイラ・ギトラー氏が書いた、短いけど、とても意味のある内容です。

AP: 前回、ミュージシャン同士のコミュニケーションについて、という予告があったので、とても楽しみだったの!ぜひ、読んでみたい!

『インタープレイ』

ジョン・コルトレーン他

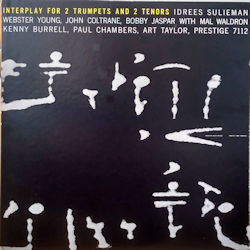

Interplay for 2 Trumpets and 2 Tenors

(1957) PRESTIGE LP 7112

John Coltrane and Bobby Jaspar (tenor saxes)

Idrees Sulieman and Webster Young (trumpets)

Kenny Burrell (guitar), Mal Waldron (piano), Paul Chambers (bass) and Art Taylor (drums)

「ブローイング(blowing)・セッション」とは、演奏しているミュージシャンたちが、16小節またはコーラスのあとも即興を止めないことを呼ぶ言い方だが、その性格上、大きく3つに分類することができる。

まず、「カッティング(cutting)」セッション。これは、各ミュージシャンが、特に同じ楽器を演奏している相手を負かそうとするもので、結果として張り詰めた競争的な雰囲気になる。

次に、ミュージシャン全員が、それぞれのソロの部分で自分の好きなように演奏するセッション。

三番目は、あたたかく、共感的な理解を伴うチームプレイを生むセッション。

これらすべてが、それぞれのスタイルを持つジャズとして成り立ち得るのだが、聴いていて最も気持ちのよいジャズは、普通、三番目のタイプのセッションから生まれる。

本作品『インタープレイ』は、その名の通り、8人のミュージシャンたちのアイデアのやりとりと、それをする際の思いやりのアルバムである。楽器は同じでも、奏者のスタイルにちがいはあるが、共感のフィーリングを妨げるものではない。

それぞれのミュージシャンのソロと、時にはワンコーラス、ある時は4小節交わされる多数の会話のなかに、「ホット」と「クール」の典型を聴くことができる。

「ホット」は、イドリース・スリーマンとジョン・コルトレーン、そして「クール」は、ウェブスター・ヤングとボビー・ジャスパーだ。

ほかのソロイスト、つまりケニー・バレル、マル・ウォルドロン、ポール・チェンバーズ(彼のアルコおよびピチカート両方のベースソロ)も、本質的に「ホット」である。

スリーマンは、突進型で、鋭く、舞い上がる感じ。彼のスタイルは、モダン・トランペットの中でもディジー・ギレスピ―派に属する。

ウェブスター・ヤングは、サウンドもフレージングも、はっきりとマイルス・デイビス派。

コルトレーンは、デクスター・ゴードンやソニー・スティットを新しくした感じで、流しながら、延々と、掘り下げる。スリーマンと同様、自らが受けた影響を非常に独特なスタイルに発展させてきた。

ボビー・ジャスパーは、当初スタン・ゲッツの影響を感じさせたが、最近は、ズート・シムズ。彼が、普段やらないダブルタイムの走句を吹き切るのと聴くと、本アルバムのジャスパーがコルトレーンにいくらか引っ張られたのは明らかだ。

以上が、本作におけるホーン・プレイヤーのスタイルについて説明である。それぞれ対照的なスタイルを持ちながらバラバラにならないのは、本当に素晴らしい。また、あえて言えば、ウェブスター・ヤングやボビー・ジャスパーに当てはまる「クール」は決して「コールド」を意味しない。

(原文: Ira Gitler; 翻訳: Asako)

AP: このジャケットも個性的だね!一瞬なんだかわからなかった。染色体?なんて。よく見たら、楽譜の像が反転しているのかしら?と。インパクトあります。

A: これを書いたアイラ・ギトラー氏は、とても有名なジャズ評論家です。このノーツも短いけど、本当にジャズ初心者は絶対に読むべき!アマンダは、今まで読んだノーツの知識を駆使すれば、とても面白いと思うよ。

AP: はーい。例えば、ホット、クール、コールドの意味は、今回は何となく理解できました!

A: 冒頭のセッションの3タイプというのが面白くて、実際、ジェレミーも、カッティングを仕掛けてくるミュージシャンと吹いたときは、「やんなるね!」と苦笑いしているのを見たことがある。

AP: なんでそういう吹き方になるの?

A: さぁ、理由はいろいろあるのでしょうが、「自分の方が早く吹ける」とか証明したい人もいたりするのでは?結局のところ、各ミュージシャンが、何のために音楽をやっているのかっていう話に行きつくのかも、なんて、私は勝手に想像しているけど。

AP: 聴いてみると、普通はひとりで担当するトランペットとサックスが二人ずついる、ということだけど、それでも気持ちよく、まとまった音楽になっているんだね。楽しく何回も聴くことができた。

A: 本当だよね~。リズムセクションも、名手と呼ばれる人がそろっているから、これをまず聴いて、それぞれのほかの仕事を聴いてゆくのも面白いよ。ボビー・ジャズパーは、ジェレミーが少年の頃、グリニッジ・ヴィレッジで近所に住んでいて、いろいろお世話になったミュージシャンでフルーティストでもあった人。同じくPRESTIGEで同じ年にハービー・マンというフルーティストと、フルート2本のアルバムFLUTE FLIGHTを出しています。このジャケットデザインが、また同じようなテーストで、とっても印象的なので、探してみてね。

AP: 同じ楽器が二人っていうのは、普通はあまりないの?

A: そうね~、必要かっていわれるとそうじゃないのかも。やはり、ギトラー氏が書いているように、独りひとり強い個性を持ったミュージシャンが同じ楽器を演奏するとき、本当に心地よいチームプレイが生まれるか、っていうのは、アルバムづくりに関わるすべての人たちが心をひとつにできるかどうかにかかっているのかな。

AP: そうか。そう考えると、「はい、どうぞ!」って簡単にはいかないのね。

A: 録音当日、みんながどんな気持ちでどんな風に仕事をしたのか、それを想像しながら聴くとその貴重さがわかるよね。

AP: 耳に心地よいジャズっていうのがわかるんだね。

A: そう、だから、ビギナーはなるべくこういうアルバムを選んで聴くと、あとで自分の好きな作品を選びやすくなると思うな~。(2022年3月)

『ザ・シェイプ・オブ・ジャズ・トゥ・カム』

オーネット・コールマン

2022年もあと4か月。5枚目に紹介するのは、オーネット・コールマンのアルバム。実は、このアルバムのライナーノーツ長い!

![]() こんなに長いと読むのが正直面倒くさい。逆に聴く楽しみがなくなる感じするのよね。そして、ジャズ初心者の人がこの表紙の写真(モンクののときと同じく、Bill

Claxton氏が撮影したらしい)とタイトルに惹かれて聴いてみると、「なんだかさっぱりわかんない。だからジャズはわかんない」みたいな音と言えなくもない…。でも、もう5枚目だから、アマンダの耳に期待して、とりあえずいつものように「聴いてから読む」か!

こんなに長いと読むのが正直面倒くさい。逆に聴く楽しみがなくなる感じするのよね。そして、ジャズ初心者の人がこの表紙の写真(モンクののときと同じく、Bill

Claxton氏が撮影したらしい)とタイトルに惹かれて聴いてみると、「なんだかさっぱりわかんない。だからジャズはわかんない」みたいな音と言えなくもない…。でも、もう5枚目だから、アマンダの耳に期待して、とりあえずいつものように「聴いてから読む」か!

![]() 確かにこの表紙の写真は、オーネットの黒いセーターの中にきちんと納まった白い襟が目にとまって、素敵な写真だね!

確かにこの表紙の写真は、オーネットの黒いセーターの中にきちんと納まった白い襟が目にとまって、素敵な写真だね!

A: 英語の原題は直訳すると「未来のジャズの形」っていうのよ。それを日本では「ジャズ来るべきもの」って訳したようなんだけど、1959年に「次のジャズはこれだ!」っていう演奏をしたってことかな。今から63年前の話!昔だな~なんて感じるかな?感想を聴かせてね!

AP: わかりました!まず、一度聴いてみま~す

A: どうだった?アマンダ。聴いた感想を一言でいうと?

AP: うーん、一言でいうと、カッコいい!

A: いや~、アマンダ、ありがとう!その一言の方が、この長い解説よりずっと雄弁でございます。このアルバムジャケットの裏面に、「とにかくカッコイイので聴いてください」って書いてあった方が、ジャズの初心者の人にはずっと分かり易いと思うのよね。

AP: でも、それじゃ解説になんないよ。

こんな音楽が、60年以上も前にあったなんて、全然古い感じしないけど。ちょっと都会で生きてる猫とかそういうイメージ。絵が頭に浮かぶ感じだった。

A: アマンダ素晴らし~。ジャズ慣れしてきたね!ジャズミュージシャンのことをcatsと言うもんね~

AP: あと、『ピース(PEACE)は、最初、曲名を見ないで聴いて、あとで見て、これ、「平和」って曲なんだって。ちょっと意外だった

A: そうか~。でも、PEACEって、平和って訳もあるけど、「安らぎ」とか「安息」とか訳すこともあるよね。オーネットは、ジャズは人間のもっと多様な感情を表現するべきだ、って言っていたそうだから、PEACEの感じ方も音で表現するといろいろあるってことかも。世界中で戦争をおっぱじめる人たちに、オーネットさんの音楽を聴くことをお勧めしたいわ、私。

AP: ひとつ気になるのは、オーネットさんも、モンクさんと同じく、「ジャズが分かっていない」みたいなことを言われて、ひどい扱いをされたって書いてあるよね。

A: ほんと。楽器を壊されたとは、器物損壊罪じゃ。でもさ、アマンダ、これはある意味、音楽の世界では「時代を先取りした天才」の宿命かもよ。ジャズに限らず、クラシックの世界でも、例えば、誰だっけ、確かラヴェルかドビュッシーか、弦楽四重奏を発表したとき「あれは音楽じゃない」みたいなこと言われたとか、日本の作曲家の武満徹さんも、初めてニューヨーク公演したとき、アメリカのオーケストラの団員に笑われたとか、そういう話あるよ。つまり、笑っている方が「何もわかっていないタダの人だった」というのは歴史が証明しているよね?

AP: ジャズを聴くと、「自分が権威だ、絶対だ」と威張っている人たちを「?」と疑いたくなる。新しいことをやる人に出会えるのが面白いね!

A: お、アマンダ、いいこと言うじゃん!長ったらしい解説は、個人的には首をかしげてしまったけど、オーネットが信念を曲げずにこのアルバムを世に出してくれたことを賞賛している点は、まったく同感。著者のウィリアムスさんにもお礼を言わないとね!

(2022年9月)

The Shape of Jazz to Come (1959)

Atlantic 1317

Ornette Coleman (alto sax), Donald Cherry (cornet), Charlie Haden (bass), Billy Higgins (drums)

オーネット・コールマンの演奏は、ジャズ音楽の有りように深く広く影響を与えるだろう、と思うが、彼がやっていることが新しく、ホンモノであると思うのは、私が初めてでも、私だけでもない。例えば、MJQ(モダン・ジャズ・カルテット)のベーシスト、パーシー・ヒースは、二年以上もコールマンを賞賛し続けているが、。大抵の場合、誰も耳を貸さない。ヒース曰く、「オーネットとドン・チェリーを初めて聴いたとき、『一体これは何だ?』と思ったが、次の瞬間気づいた。チャーリー・パーカーを初めて聴いたときみたいだと。エキサイティングで今までにないもの。でも、まさに新しいアプローチで、音楽として成立していいるとすぐに悟った。同じくMJQのピアニストで音楽監督でもあるジョン・ルイスも、昨年の冬、オーネットを聴いてこう言った。「1940年代半ばのディジー・ガレスピー、チャーリー・パーカー、そしてセロニアス・モンクによるイノベーション以来、オーネットは、本当に新しいジャズをやっている唯一の人だ」と。

オーネットの演奏は、とても美しくもあり、聴く人それぞれの心をゆさぶる滅多にないものだ。メロディーは風変わりだが、批評家を気にして「実験的」に借りてきた耳障りなところは全くない。リスナーの耳や心に向けて、瑞々しい感性を創り出す。

コールマンが音楽を語るとき、遅かれ早かれ「愛」という言葉を使わずにいられないのだろう。何を言うにも生まれつきのはにかんだ様子で話す彼だが、音楽についても控えめにこう言う。「音楽は、人間の気持ちのためのものだ。ジャズは、今まで以上に多様な感情の表現を試みるべきだと思う」

というわけで、彼は、自分の音楽の源や、演奏する理由をわかっている。また、それを自分のものだとか、自分が発明したのではなく、与えられたものに責任がある、と思っている。革新的なミュージシャンは、初期の段階で皆そうあるべきなのだが、オーネットも彼の「ミューズ」に従って演奏することを恐れない。「演奏してみるまでどんな音になるか私自身わからない。そんなこと誰にもわからないよ。だから、演奏する前に話をするなんて無理だ」

彼のジャズは、本物のイノベーションだ。つまり、基本的にシンプルで、純粋で、生まれるべくして生まれたのだが、コールマンのように並々ならぬ信念を持つ者によってなされて初めて私たちにはそれに気づく基本原理はこうである ―私の吹く音に従来のコードを充てると、私が吹く次の音の選択肢を制限することになる。従来のコードを充てなければ、メロディーが動く方向の選択肢はずっと広がる。即興については、「コード進行に沿ってただ演奏するのなら、前もってメロディーを楽譜に書いた方がいい」と言う。これは、彼の音楽が「カントリー」ブルース歌手のソニー・テリーやビッグ・ビル・ブルーンズィーの音楽のように「非和声的」であることを意味しない。また、それが無秩序であるということでもない。コールマンは、コード間の隔たりに妨げられず、またそれを超えて演奏できる。彼はこう言う。「自分は間違えることがある、と悟ることで、私の演奏に秩序があると気づいた」と。この言葉は、何より、彼が成熟したミュージシャンであることを示している。

この数年間のジャズの進展が示すように、誰もが使うコードをすべて明確にして演奏する必要を本当に感じているミュージシャンなどいない。また、ミュージシャンがコードを明確にしたり、ソロ奏者がコードを暗示すると、いわゆる「進歩的な」コードに合う音階を上下して、ハーモニーの迷路走り回るネズミみたいに疲れ切ってしまう、そんなことを示す演奏もあった。そのようなハーモニーが築いてきた壁を誰かが突破し、メロディーを復活させなければ。とはいえ、私たちがそれに気づいたのも、コールマンがやり始めたからだ

過去十年間、ジャズ界には未来を預言するかのようで実は…というミュージシャンが多すぎたから、コールマンがホンモノであるという証明が必要だろう。私が思うに、彼はこれまでの重要な革新的ジャズミュージシャンと同様、リズムとハーモニーとメロディーラインの間の本質的なバランスを維持している。ジャズでは、この三つが個性を決める。このうちひとつだけ変えて、残りの二つの本質的改造が伴わないと大抵失敗する。さらに、彼は、ジャズに欠かせないルーツを発展させる形で演奏する。無差別的な金管アンサンブルの移入ではない。偉大なジャズメンの多くがそうであるように、彼もブルースに対する深く、独特のフィーリングを持ち、それは聴けばすぐにわかる。「ピース(Peace)」は、私にとってはその良い例で、彼の演奏が、ジャズの感情表現の幅を広げてくれている。

これらのこと、そして、彼が作曲でも即興でも、通常の32、16、12小節の形式を打ち破った事実は、すべて内面の音楽的必要性から生まれていて、学術的な外からの細工ではない。まず「コンジニアリティ(Congeniality)」を聴けば、ここに書いたことも、彼の作曲家としての実力やインストラメンタルジャズのコンセプトの広がりも理解できる。最後に、Congenialityなどのソロがコールマンの書いたメロディーと無関係だ、というのは、大きな間違い。そんな批評も目にするが、実はジャズのソロというのは往々にして主旋律と関係がなく、関係があるのは、テーマのハーモニーを構成するコードなのである。コールマンとドン・チェリーは、コードや小節形式と関係なく、テーマのフィーリング、ピッチ、リズムおよびメロディーに関連づけた演奏をすることもある。リスナーによっては、その方が通常の和声的な関連づけより大きな意味を持つかもしれない。

オーネット・コールマンは、1944年、14歳のとき、テキサス州フォートワースでアルトサックスを吹き始めた。ほとんど独学でおぼえたのだが、オースティンで音楽教師をしていた従兄弟のジェームズ・ジョーダンに刺激を受け、早くから和声と理論の本を読んでしっかりと勉強した。初期に影響を受けたのは、チャーリー・パーカーと演奏していたレッド・コナー。コールマンによると、コナーは、現在のソニー・ロリンズやジョン・コルトレーンのような演奏を当時やっていたという。また、アルト奏者のバスター・スミスを聴いて尊敬していた。スミスは、現在ダラスで仕事をしており、パーカーが「マジでゴキゲン」と言ったミュージシャンだ。

コールマンの初期の仕事には、カーニバルやR&Bバンドもあり、いつもリーダーの意に沿わない演奏をして退団させられた。一度、ニューオリンズで聴衆に楽器を壊されたことがある。どうやら彼の演奏が気に入らなかったらしい。1952年のロサンゼルスのセッションでは、他のミュージシャンたちに「和声を理解しておらずハモっていない」と言われて相手にされなかった。フォートワースに戻ってから、1954年に再びロサンゼルスへ行ったが、この年は、彼にとって非常に重要な年となる。その後の彼の音の特徴となる「自由」に到達したのだ。しかし、すぐには認められず、昼間に別の仕事をして妻のジェインとの生活を支えた。間もなく息子も誕生したが、彼は、音楽に対する自らの信念を曲げることはなかった。

1956年、トランぺッターのドン・チェリーと出会った。チェリーは、コールマンの演奏を理解し、コールマンが息をするように音楽での呼吸を始める。チェリーはコールマンより6歳若かったが、4歳のとき、オクラホマシティからロサンゼルスへ引っ越し、1951年からプロとのギグを重ねていた。

ベースのチャーリー・ヘイデンは、この録音に欠かせない存在だ。彼もコールマンの音楽の本質を把握し、大きく貢献している。このアルバムの彼の演奏を聴くと、コールマンの音楽がバンドによる即興において少なくとも次のことを既に成し遂げたとわかる。それは、従来のベースの立ち位置や和声的なベースラインという考えを捨てることにより、曲と即興奏者による進行中のピッチをベースのために見つけ(コールマンは、ときどきヘイデンのためにベースレンジを書き出した)、伴奏としてヘルプする機能ではなく、音楽にもっと直接的に関わり、リズムを刻みつつメロディックなベースパートを生み出している。特に「ロンリー・ウーマン(Lonely Woman)」に耳を傾けて欲しい。

最後に、ドラマーのビリー・ヒギンズだが、彼は、ドン・チェリーが連れてきたメンバーである。彼は、ジャズビートの基本的な動きやスウィングを維持しつつ、テンポを変えたり、リズムや拍子を自由に操ることができる。

収録曲のタイトルは、よくあるアイロニーやとってつけたそれではなく、文字通りの意味が込められている。例えばCongenialityは、本来はあるさすらいの伝道者のためのタイトルだったが、コールマン曰く、「私は牧師ではなくミュージシャンなので、聴衆に対してミュージシャンが抱く気持ちを私なりのタイトルにした」そうだ。

このLPのテープの編集は、マサチューセッツ州レノックスのミュージック・インにあるスクール・オブ・ジャズの3回目のサマーセッション期間中に行われた。オーネットとチェリーがそこで学んでいたのだ。オーネットは、ジャズとクラシックのフレンチホルン奏者で作曲家、ジャズ批評家としても仕事をし、当スクールの講師でもあったガンサー・シュラーに編集の手助けを依頼した。次にシュラーのオーネットに関するコメントを載せるが、内容が内容なので、シュラー自身が「現代音楽において完璧なスタイル感」を持つ作曲家として賞賛されている人であることを前もって書いておく。「オーネットが音楽を生み出すとき、最も注目に値する要素は、とらわれない完全な自由である。彼の音楽は、従来の小節、コード進行、これまでのサックスの吹き方やフィンガリングを超えた世界で生み出されている。彼には、そうした実質的な枠を克服する必要さえなかった。どういうわけか、

そんなものは彼にとってもともと存在しなかったのだ。それにもかかわらず、というか、もっと正確にいえば、そのおかげで、彼の演奏には深い内的なロジックが存在する。言わずもがなの表面的なそれではなく、私が思うに、ジャズにとって全く新しい、微妙なリアクションやタイミング、そして音色が根本にある。『新しい』というのは、少なくともこれほど純粋に直接的なスタイルで現れたことは今までなかった、という意味だ。オーネットの音楽の言葉は、ホーンを通して表現しなければならない大人の男の言葉である。音の一つひとつが、伝える必要があるから生まれている。オーネットには、他の大勢のジャズメンのような吹いてるだけの吹き方は無理なのだ、と私は思う。彼にとって音楽は、そんなに浅いものではないのだ。彼の持つ個性や技術のすごいところは、それらにジャズの伝統への深い愛と知識が吹きこまれているだけでなく、チャーリー・パーカーの音楽に内在したすべてが、初めて新しい形として現れたことにある」

(原文: Martin Williams; 翻訳: Asako)

『モウニン』

アート・ブレイキー&ザ・ジャズメッセンジャーズ

A: とっかかりとして「面白いジャケット」からスタートしたけど、今回もおなじ。超パワフルで印象的なジャケットの1枚です!そして、このLPは、アマンダと同じような気持ちだった人たちも絶対に一度は聴いたことのある有名な曲からスタートするから楽しみにしてね!

AP: そう!では早速聴いてみま~す

A: どうだった?知っている曲があったでしょ?

AP:はい、一曲目のタイトル曲は、日本のテレビやCMで何度も聴いたことがありました。このアルバムの曲なんだね!

A: です。この曲は、アート・ブレイキー&ジャズ・メッセンジャーズというとても有名なグループの代表作。Moanin’というタイトル曲を、ブレイキーの書いた曲と間違えている人がいるほど。作曲はピアノのボビー・ティモンズさんなので覚えておいてね。

AP: この曲はジャズ初心者の私でも知ってた

A: 今回のライナーノーツは、実は、ライナーノーツを読むってこと自体にも関わる面白い内容。書いたのは、有名なジャズ評論家作曲家でもあるレナード・フェザー氏。この方は、Down Beatというジャズ誌の中で、Blindfold Testというのをやっていたことでも知られているよ。有名なジャズミュージシャンにジャズのLPを聴いてもらってアーティストが誰か当てる、っていう連載。フェザー氏はイギリス出身だったんだけど、アメリカのジャズについてたくさん有名な評論を書きました。ドラマーのアート・ブレイキーが、メッセンジャースって名前のバンドを率いていたわけだけど、このパワフルなアルバムを聴いて彼のメッセージが伝わらない人はいないのでは?アマンダはどうだった?

AP: このアルバムはとっても聴き易くて面白かった!大好きになった!

A:やっぱりね!ということはつまり、ライナーノーツを読むまでもない、ってこと!そこがこのライナーノーツのミソです。矛盾といえば矛盾だけど!

Moanin' (1958)

Blute Note BST-84003

Art Blakey & The Jazz Messengers

アート・ブレイキーがバンドリーダーとしてのキャリアの出発点において、彼の音楽的、また個人的な目的を象徴する言葉として「メッセンジャーズ」を選んだのには理由があった。当たり前のことだが、意味のある音楽には固有のメッセージがあるから、その範囲では、どんなアーティストの組み合わせにも「メッセンジャーズ」という言葉が当てはまろう(非常にクールなホーンプレイヤーにもメッセージはある。表現の仕方はさまざまであろうが)。ブレイキーの場合、重要なのは、彼のメッセージが、単に音楽だけでなく、彼の言動および性格からも発信されている点だ。

この特徴は、彼がサイドマンとしての仕事(彼は1951~53年までバディ・デフランコ・カルテットのメンバーだった)をやめてから数年の間にますます顕著になった。この時期にはいろいろあった。ブレイキーは、単に彼の音楽のッセージが正しく組み立てられ、リズムのルールやメロディーの法則が完璧だとわかっていても、それだけでは決して満足しないということをはっきりと示した。彼にとって、それは手始めに過ぎず、メッセージを伝える手段が整った今、彼は、その受け手、そしてジャズという音楽の聴き手を何としても見つける覚悟だ。彼は、アート・ブレイキーとジャズ・メッセンジャーズの代表にとどまらず、モダン・ミュージックの理想を代弁する人なのだ。

以前、ブレイキーは、『ダウン・ビート』誌に掲載されたジョン・ティナンとの会話の中で、アメリカ人は自分たちの音楽を理解する機会をまだ与えられていない、という考えを示した。「アメリカ人は自分たちの音楽の良さを分かっていない。そして、アメリカ人にアメリカの音楽を納得させるためには多大な努力が必要だ。やり手の営業マンたちは、なぜジャズを売ろうとしないのだ?もっとジャズを売ろう。ジャズは他のいろんなものよりずっとアメリカ的だ」

会話の中では、一聴冷笑的なユーモアで真意を隠すこともあるブレイキーだが、彼が率いるバンドが演奏する音楽の重要性を聴き手に理解してもらおうとする熱心さには、並々ならぬものがある。あるライブで、彼は聴衆に向かってこう嘆願した。「ジャズは、この国にとって、外国援助で政府が費やす何十億ドルより価値がある。ジャズはどこをとってもすべてアメリカンだ。だからお願いです。ジャズを支えてください。私は思い上がっているのではない。膝まずいてお願いしているのです。アメリカ人としてアメリカの音楽を支えてください」。セントルイスのある夜のライヴでは、騒々しい群衆に向けて、メッセンジャーズはロックバンドではないので、騒音を上回る音量で演奏することはできないのだ、と説明した。彼はこう続けた。「私たちはモダンジャズを演奏しています。理解していただくにはご静聴して頂かないと。私たちは腕を磨き、リハーサルもします。ジャズ・メッセンジャーズは、とても真剣に音楽をお届けしています。もし、あなたが聴きたくなくても、隣のお客さんはちがうかもしれません」

このようにブレイキーが溜まっていた思いを爆発させていた時期から数年の間に、音楽をとりまく環境は、ジャズにかなり好意的になってきた。これは幸運なことだ。最近、ブレイキーのメッセ―ジは、次々と現れるソロ担当の優れたメンバーによって発信されるようになっている。ステージで誰が前列に立っていようと、また、リズムセクションの中でブレイキーの隣に誰がいようと、彼のグループは、ホーンプレイヤー二人とリズムセクションというシンプルな形を維持し、リーダーの個性を映し出していることに変わりはない。

(ここからメンバーと曲の解説)

このアルバムの録音から間もなく、ブレイキーと彼の郵便配達員たち(原文ではメッセンジャーズのことをmailmenと呼んでいる)は、フランスやヨーロッパの他の地域への特別配達に出かけた。ヨーロッパでは、彼らは熱狂的に迎えられ、レコードも売れ続けた。長年にわたりメッセージの受け手には事欠かなかったわけだ。ブレイキーの音楽のメッセージに心から共感するヨーロッパの地に出向き、直接気持ちを伝えるチャンスを得たことは、彼にとってうれしいことだった。しかし、去年だったろうか、ティナンとのインタビューでブレイキーはこう言った。「まだ答えが出ないのは、言葉がちがうヨーロッパの人たちに、どうやって説明するかってことさ」

そして、歯を見せてにやりとした彼は、雄弁でごもっとな答えを自ら付け加えた。「だけど、言葉なんて必要ない。ヨーロッパのファンは、オレたちのメッセージをわかってくれるよ!」

(原文:Leonard Feather; 翻訳:Asako)

A: さて、アマンダ、ブレイキーのいう「ジャズは何よりもアメリカ的」ってどう思った?このアルバムが出た1958年ごろのアメリカは、アメリカの白人の若者たちが積極的にアフリカ系の人たちの音楽だったジャズを聴いた時代。当時は、ジャズのライヴで若い人たちが音楽に合わせて踊っていたんだよ。ディスコみたいなもの。私もNYでタップダンスをちょっと習ったんだけど、そのとき、Moanin’は、毎日のレッスン前のウォームアップのときの音楽でした。アマンダは、日本ではジャズは「年配のおじさんたちが腕組みして難しい顔をして聴いている」っていう印象だったけど、もともと、アメリカのジャズのコンサートの最後では、お客さんがみんなでタップダンス(シムシャムと呼ばれる)のステップを踏んで踊ったりするのが普通でした。アマンダの印象とはかけ離れているね!

1950年代の音楽シーンとしては、1984年の米映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でマイケル・J・フォックスがロックンロールを演奏して高校生たちが「なんだ、この音楽?」ってなる、ああいう感じで、チャック・ベリーなどのロックと、それまでのジャズやブルースが混在し、それが世界に広まっていったわけ。ブレイキー氏が言っている「モダンジャズ」っていうのは、ダンスしていた頃のジャズからさらに発展して、静かに耳を傾けてもらうジャズを演奏するグループが出てきて、メッセンジャーズは、そういうジャズを受け入れてくれる聴衆を探していたわけね。

AP: ヨーロッパの人たちにすれば、そういうジャズを生で聴くことで、アメリカを実感したんだね。ブレイキーさんがアメリカでアメリカ人に「アメリカの音楽を聴いてください!」と言っているのはとても面白いと思った~。灯台下暗し、だね。

A: アメリカの公民権運動の時代ってことも考えると想像も広がる。ところで、ブレイキーさんの熱心さは素晴らしいけど、どう、アマンダ、ステージ上からミュージシャンにこんな感じで「静かに聴いてください!」なんて言われたら?

AP: うーん、お客さんが大騒ぎしているようなら仕方ないって気もするけど、お説教みたいに感じる人もいたのかな?

A: 一度、面白いことがあったので書いておくけど、2005年頃だったか、ジェレミーのNYCのクラブのライブで、2セット目に、若いカップルの何十人ものグループがどこかから流れてきたことがありました。元気な人たちで、お酒も食事もどんどん注文して、カップル同志ですっかり話し込んで、そのやかましいことったら。音楽を聴きたいお客さんの迷惑になる、とクラブのマネージャーさんは、「し~っ」と言ったり、「声を小さく!」とジェスチャーをしたり。

ライヴが終わって、私がジェレミーに、「2セット目のお客さん、すごくやかましくて全然聞いてなかったよ」と言うと、ジェレミーはケロっとして「でも、お金払って入ってきたんでしょ?じゃ、別に何しててもいいよ!」と全然気にもしていませんでした。ジェレミー、プロだな~、と感心したことをおぼえています。ジャズロックの時代、トミー・ボーリンのエレキと演奏していただけのことはある。一人ひとりのお客さんに何が聴こえているか、なんて誰にもわかりませ~ん。

AP: やりたいことを信じてやっていたんだから、ブレイキー氏も、あまり心配することなかったような気がする。聴衆が音楽にのめりこむのは時間の問題だったと思うな。

A: 本当にパワフルな音楽は言葉で説明する必要ないね!(2022年10月)

Jazz at Massey Hall (1953年ライヴの1962年版)

Fantasy 6003

Cultural Explosion(文化の急発展)により、ペーパーバック、LPレコード、芸術映画ハウス、ジャズ祭などが私たちの生活にあふれる前まで一世代さかのぼろう。当時は、今日よりずっと簡単に不朽の芸術作品を見つけることができた。若き日のE.ヘミングウェイやW.フォークナーが文壇に現れ、その興奮は、瞬く間に深い芸術愛を共有する熱心な同人たちに広まった。マルコム・カウリー、エドムンド・ウィルソン、T. S. エリオット、エズラ・パウンドなどが、The Dialとか、Criterionとかの小雑誌に「これだ!これこそ本物だ!」と叫んだ。これらの雑誌は、発行部数は微少でも、影響は絶大だった。

偉大な文才を見抜くあの頃のようなインフラは、もう存在しない。膨大な書籍、雑誌、記事、批評文が巷に溢れ、読者はその量に混乱し、真面目な評論家たちは過度の負担を強いられている。Saturday Reviewだの、LifeやTimeなどの大手や体制側の連中が「名文学」と持ち上げる恐ろしいクズの山から『響きと怒り』や『陽はまた昇る』に匹敵する作品を見つけなければならないからだ。

1920年代、ベートーベンの四重奏曲(イ短調)が新しく録音された。これは音楽ファンが神に感謝するほどの喜びであったから、オルダス・ハクスリーは、『恋愛対位法』(原題:Point CounterPoint)の決定的な一章をそれについて書いた。今日、レコード会社はハイドンやヴィヴァルディなど非常に多作な作曲家による楽曲の「全集」をリリースし、一方で、大手レーベル3社が同じ月間に、ウェーバーのオペラ『魔弾の射手』のノーカット版を出したりしている。そんなもの聴く時間のある音楽批評家がどこにいるのだろうか?

ジャズは、その歴史がレコード業界の歩みと切り離せない。だから、同じ状況がさらに悪い形で発生している。ジャズの発展にはレコードが多大な役割を果たしてきたため、ジャズの個性的で新しいアプローチについては、特筆すべきレコードを取り上げて書くことになる。例えば、ルイ・アームストロングの『ウェスト・エンド・ブルース』、コールマン・ホーキンスの『ワン・アワー』、10年後にリリースされた『ボディ・アンド・ソウル』、デューク・エリントンの『ジャック・ザ・ベアー』などである。これらのレコードは、当時それを買った現役ジャズミュージシャンたちに即座に影響を与えた。彼らは、それを聴き、延々と語り、記憶に焼きつけ、最終的に自分たちの音楽に組み込んだ。

言うまでもなく、これらのレコードは10インチの78rpmで、再生時間は約3分。これまで頻繁に書かれているが、ジャズの発展に計り知れない影響を与えたこの時間的制約は、ソロ奏者やアレンジャー兼作曲家に優しいルールだった。エリントンなど数名は、この制約の縛りに抵抗したが、例外である彼の『ブラック・ブラウン・アンド・ベージュ』(比類なき不朽の名作。皮肉なことに、全曲録音が存在しない)を除き、王者エリントンの傑作録音の中で200秒(3分20秒)を超えるものはほとんどない。

最初に触れたCultural Explosionの一端を担ったLPレコードだが、それがジャズのためになった、とは言い切れない。書籍や「クラシック」音楽の世界と同様、ジャズLP市場も膨れ上がった。バンドのサイドマンたちが、みな自分の名前でレコードを出した。それも何枚も。芸術的視点からLPを出すべき人材かは関係なく、多くの場合、力不足だった。おまけに、ワンコーラスさえ持て余すようなミュージシャンに、中身ゼロの12コーラス、という自由を与えてしまったのだ。これは、映画で言うとシネマスコープと同じだった。埋めるべき画面があんなに広くてはね!文学の世界と同様、ジャズミュージシャンとジャズ評論家にとって、無価値な作品と傑作の間の線引きが難しくなった。

ドワイト・マクドナルドが『マスカルト・アンド・ミッドカルト』で概説した文化類型に倣い、ジュディ・ガーランドやボブ・ニューハートのリスナーたちのために、ポピュラー音楽としてのカクテル・ジャズが売り出された。その対極がウエストコーストジャズからハードボップ、ソウルファンクまで、あらゆる一時的流行を追う、独創性のない「ヒッピー」たちだった。彼らは、「ニューサウンド」とか「バードの最新盤」を盲目的に崇拝した。ヒッピーDJが司会を務めるジャズラジオ局(新現象)が、最近の「派生物」をひっきりなしに流した。その中にバド・パウエルはひとりもおらず。彼に心酔した片手落ちのピアニストたちは、レイ・ブラウンやミンガスのようなバックもなく、まさに「迷」演奏。レスター・ヤングも滅多にいない。似て非なるものばかりだ。

ジャズ誌は、明らかに価値のない小物に高評価を与え、「このレコードは、すべてのジャズファンがコレクションに加えるべきだ」という決まり文句でレビューを結んだ。レコード会社は、三流の録音を「絶対に欲しい1枚」とか、「ジャズの真髄」とか、「間違いなしの作品」などと謳った。

今、私たちはJazz at Massey Hallを聴くことができる。この作品が間違いなく類稀なる重要な一枚であるという以外に言うことがあるだろうか。ジャズに少しでも興味のある者なら、絶対にコレクションの加えるべきだ。

単なる「ブローイング・セッション」ではなく、これはおそらく、過去に録音されたブローイング・セッションの中で最高のものであろう。ジャズ評論家の夢ともいえるアーティストたちが顔をそろえた。モダンジャズの発展の象徴と言える5人の巨人が、1953年はじめにトロントのマッセイ・ホールに一堂に会したことは、本当にラッキーだった。

これこそ、LPであることが裏目に出ず、LPだから価値が高まったブローイング・セッションだ。チャーリー・〝チャン“やディジー・ギレスピ―の心に残るコーラスが次から次へと聴けるのがありがたい。

本LPの各トラックについて、文字で解説するのは無意味なことだ。マイルズ・デイビスは言った。「俺はアルバムのライナーノートは要らない。音楽を聴けばわかるから」。Jazz at Massey Hallは、モダンジャズ最高のクインテットが、その創造性と表現力の頂点にあった時のアルバムだ、と言えば十分である。バンドの興奮と熱は、限りなく高まり、それが聴衆に伝わり、レコードを聴く人も、今度ばかりは感動のあまりに聴衆に向かって、ではなく、聴衆と共に叫ぶだろう

このアルバムは名作というだけではない。歴史的ジャズレコードであり、Louis Armstrong Hot Fives and Sevensや、1940~42年のEllington Victors、そして、ビリー・ホリディとテディ・ウィルソンのセッションに匹敵すると言える

1962年6月

グローバー・セールス・ジュニア

(Original linernotes by Grover Sales Jr.; translated by Asako)

いままでで一番聞きにくかった。最高のブローイング・セッションって言っても、音が聞こえない

AP: 本当だよ!今、そんなメンバーがコンサートやるって言ったら、半年まえからネット予約で大変なことになるよね、きっと。録音とかも準備万端で

A: ほんとだね。グローバー・セールス氏のライナーにもにじみ出ていると思うけど、これは、それぞれのメンバーの音ををほかのレコードで聴きこんでいる人が、「こんなコンサートあったんだよ」と将来に語り継ぎたい、ってことなんだろうね。そして、彼らのことをこのLPで初めて知った人に、他の良い録音のレコードでそれぞれの音もどんどん聴いてほしい、ってことなんじゃないかと。音が悪いからこそ、逆に熱いメッセージが込められていると考えることもできると思うよ

AP: だけど、この本番を聴いていなかった、つまり、この録音だけを聴いて、「史上最高のブローイング・セッション」って書くって、すごい耳だね。どうすればそんな風に聴けるようになるの?

A: ジャズを音楽の理論で説明して、「ここがすごいです」って普通の人に言うことのできる人は、たくさんいないと思うけど、有名なレコードの演奏を聴いていると、優れたプレーヤーの音が記憶に残ることは確かだね。そうすると、今まで自分が聴いたことのないレコードが、例えばラジオから流れてきたとしても、記憶の中の音と一致する音があって、誰の演奏かわかるときが増えてくる。そうすると、そういう演奏に比べて、何かどうも曲としてまとまりがない、とか、印象が薄い、とか、そういう自分なりの聴き方とか、好みが築かれる。こういう専門家の人たちは、そういう経験もすごくたくさんあって、録音が悪くても、聴きどころのツボみたいなものを知っているのかな~と思うな

AP: アサコはそういう経験あるの

A: 私なんか、まさにこのライナーノーツの「ちまたにあふれたジャズLP」の1パーセントも聴いてないと思うから、そんなツボはわからないけど、それでも表面だけなぞったみたいな「ジャズ風に聴こえる」ソロなんか聞くと、すぐシラケるところがある。それと、ときどき、なんか妙に文字みたいに音を鳴らす人がいると感じるときあるね。これはジャズに限らないけど、音楽(器楽曲)のはずなのに、なにか文字を読み上げているみたいな演奏する人がいる。私はあれがダメ。そういう人の演奏がBGMとかで流れてくると、読んでいる本とかにまったく集中できない。演奏が音楽になっている人の場合は、そういうことが起きない、という経験はありま

AP: 歌詞がないのに、文章みたいな音?面白いね

A: 本当に!あれはなんだろうね~。ところで、マイルス・デイビスが、「聴けばわかるから」って言ったのは、彼がすごい自信家だったってこともあるけど、自分の耳で聞き分けるリスナーの存在を信用しているセリフにも聞こえるね。グローバーさんによると、文学界では失われた「才能を見抜く人たち」がジャズリスナーの中にはまだいる、とマイルスは思っていたのかな

AP: このライナーノーツでは、文学も音楽も、創る人だけじゃなく、それを読んだり、聴いたりする人も、文化の発展や衰退に大きく関わっているってことが勉強になりました

A: お、アマンダ、しっかり締めてくれてありがとう。ますますジャズを聴きたくなる面白い1枚だったね

(2022年11月)

マイルス・デイヴィス

『死刑台のエレベーター』ジャズトラック

今年の1枚目は、今までとちょっと違ったアングルで、映画で使われた即興ジャズの名盤を紹介したいと思います。このレコードのA面を見ると、まぁ、トラックの溝がたくさんあって、パイではなく、まるでバームクーヘンのよう。おいしそうな盤面です。

A: はい、ご名答。このA面は、1958年のフランス映画『死刑台のエレベーター』のサウンドトラックで、世界的に有名なジャズトランぺッターのマイルス・デイヴィスとヨーロッパのジャズミュージシャンたちが、各場面に即興でつけた映画音楽を聴くことができます。

AP: ちょっと待って。このジャケットの女性はどこかで見たことがある。

A: はい。この方は、フランスの名女優、ジャンヌ・モローさん。そして、彼女と不倫関係にあるビジネスマンを演ずるモーリス・ロネという、これまた有名な俳優さんが出てきます。この方は、『太陽がいっぱい』の中で、アラン・ドロンに心臓をナイフで一突きされて、船の上で死んでしまった、あの役を演じた方です。『死刑台~』では、逆に殺人犯だけど。

AP: わー。今回は、サスペンス映画のジャズを聴けるんだね!ワクワク。

A: はい、ライナーノーツも、そういうわけで、今までとはちょっと違って、映画のシーンの説明が続きます。そういうわけでジャズに耳を傾けつつ見る作品なので、最近の「何倍速」で映画を流し見る方にはまったくおすすめしませ~ん。大体、マイルス・デイヴィスの演奏を倍速で聴いて平気な人なんて、そもそも音楽聴く耳もってんのか?という感じ。この作品の視覚的にも音楽的にも、なんとも言えず「都会的」なムード、そしてマイルス・デイヴィスというミュージシャンの卓越した演奏を、じっくり味わってね。「死ぬまでに観たい、そして聴きたい」作品です!ま、撮った監督が監督だもんね。ライナーノーツで「ネタバレ」してるので、先に映画を観るのもいいと思います。

そして、このLPの面白いところは、マイルス率いる別のバンドが演奏しているB面の曲目も、映画がらみなところ。主題歌として作曲されたナンバーがジャズミュージシャンによって何度もカバーされて、今ではスタンダードとして誰もが知っている曲が聴けます。一曲目のOn Green Dolphin Streetは、1940年代のDisaster MovieであるGreen Dolphins Street (大地は怒る)という大地震の映画のタイトル曲。ラナ・ターナーというハリウッドきっての美ブロンド女優が主演。また、3曲目のStella by Starlightも同じく1940年代にヒットしたスリラー、The Uninvited(呪いの家)という映画のテーマ曲です。これも、レイ・ミランドというアメリカの名優がでてきます。この方は、『失われた週末』というアル中のライターが主人公のすごく有名な作品があるよ。Green DolphinもThe Uninvitedも日本人はあまり見る機会のないハリウッドのクラシック映画だね。私もアメリカに住んでいるときにテレビで見て、ジャズ・スタンダードのはずの曲がサントラで流れてきたので、「あれ、これってこの映画の主題曲だったんだ~」と驚いた記憶があります。

AP: そうなんだ~。じゃ、このLPは、ジャズを映画を通して楽しむっていう、これまでとはちがった面白さがあるんだね!早速聴いてみよっと。

Miles Davis Jazz Track FRANTIC

Columbia 1268 (1959)

The Miles Davis Quintet/Sextet

映画会社は、映画の中で気の利いたジャズの使い方をすることがほんどない。ジャズを好意的に扱えば、映画が素晴らしいものになるチャンスがあるにもかかわらず、である。これまでにジャズのスコアを大っぴらに宣伝した数少ない映画は、大抵、ミュージシャンたちに自由裁量を与えておらず、音楽の質も満足のゆくものとはとてもいえない。また、ジャズは本来ならさまざまな趣の作品に使えるのに、暴力や犯罪を扱った映画に流れる傾向がある。ジャズを生んだ国が、ジャズを評価するまで長い時間を要したことを考えると、初めてジャズをインテリジェントに使った映画プロデューサーがフランス人でも、それほど驚かない。その映画では、作曲家でピアニストのジョン・ルイスが、”Sait-on jamais"(米国ではNo Sun in Veniceという題でリリースされたスリラー)のスコアを依頼され、実のところ、サントラの演奏は、モダン・ジャズ・カルテット(MJQ)によるもの。この実験の成功をみた映画人たちは、自分もジャズを使ってみよう考えた。そして、マイルス・デイヴィスがフランスのツアー中に、映画『死刑台のエレベーター』のバックグラウンド・スコアを演奏することになり、今、このレコードのA面をあなたが聴いているというわけだ。同作品は、米国では、Franticというタイトルでリリースされた。(1988年のハリソン・フォード主演のFranticとは無関係)

メロドラマ風の物語は、サイモン・カラーラの妻フローレンスと、ジュリアン・タヴェルニエという男の不倫関係から始まる。追い詰められた二人は、身動きのできない脅威から逃れようと必死になる。ジュリアンは、完全犯罪を企てサイモンを殺し、うまく自殺に見せかけるのだが、車に乗って逃げる際、どうしてもオフィスに戻らなければならなくなる。その途中でビルの管理人が現れ、ジュリアンは、身を隠すことになる。土曜の夕方だったので、管理人が電源を切ってしまい、ジュリアンが乗ったエレベーターが止まってしまう。彼は、月曜の朝まで囚われの身となってしまったのだ。

一方、カフェでジュリアンを待つフローレンス。ジュリアンの車と同じ、見慣れたシボレーのコンバーチブルが通過すると、助手席に若い女が座っているのが見える。ヴェロニカだ。確かあの娘は、夫の勤務先ビル、つまり、今しがた彼が殺害された建物の向いの花屋で働いていたはず。実はヴェロニカは、本屋の店員のルイスという若者にぞっこんなのだが、ルイスは、彼女がいつもジュリアンに憧れていることにいら立っていた。ジュリアンが車のエンジンをかけたままオフィスに戻っている最中に、ルイスが車を見て、腹いせに一晩だけ車を拝借してやろう、と盗んで運転していたのだ。そんな経緯が、即興演奏"L'Assassinat de Carala"(カラーラ殺し)を背景に展開する。

ルイスの運転するシボレーは、ハイウェーで、高級車(白いベンツ)との事故をすんでのところで免れるが、ベンツは動かなくなってしまい、乗っていた二人がルイスとヴェロニカの車に同乗することになる。この部分で流れるのは、Sur l'autorouteだ。

この後は、3つの場面で進行する。エレベーターに閉じ込められたジュリアン、ジュリアンを探してパリの街をさまようフローレンス、それとはまったく別に、ルイスとヴェロニカの冒険は思わぬ方向に発展する。

Julien dans l'ascenseurは、窮地に陥ったジュリアンの描写だ。エレベーターの天井の上げぶたから何とか外に出て、ケーブルを伝って降りるジュリアン。映画のクライマックスだ。ビルの夜警係が、数秒だけ電源をオンにしてしまい、ジュリアンは危うく命を落としそうになる。脱出は不可能と悟り、彼はエレベーター内に戻り、座り込む。フローレンスはと言えば、犯した罪を思うと気が気ではないまま、シャンゼリゼ通りを歩いている。ジュリアンへの愛と殺してやりたいという気持ちに揺れ動きながら、彼女は、自分も共犯者であることを悟り始める。ジュリアンの友達数人と偶然出くわし、ジュリアンを見なかったか、と尋ねる彼女だが、同時に、自分の夫を殺した男を自分はまだ愛しているのか、と考える。この場面を引き立てる音楽は、Florence sur les Champs-Elysees。疲れ果て、取り乱した彼女は、Rue du Bacのバーにたどり着く。

ベンツから乗り込んできた傲慢な金持ちのドイツ人は、ルイスとヴェロニカを夕食に連れて行くが、ルイスは彼に憎しみをおぼえる。夜明け、ルイスはベンツに乗って去ろうとするが、ドイツ人に見つかり、ジュリアンのレボルバーで彼を撃ってしまう。ヴェロニカはルイスをパリの自宅へ連れ帰る。Diner au motelは、モーテルでの夕食のシーンの音楽だ。

早朝、ジュリアンはやっと自由になるが、間もなく、ドイツ人殺害の容疑で逮捕される。彼のレボルバーが凶器であり、現場で彼のコンバーチブルが目撃されていたからだ。サイモンを殺してビルのエレベーターに一晩中閉じ込められていたジュリアンは、「完全犯罪」のおかげでアリバイがなかった。事件を聞いたフローレンスは、ルイスとヴェロニカに慌てて会いにゆく。ルイスは、容疑者はジュリアンだけで、昨夜ドイツ人と一緒に撮影した写真さえ処分できれば、自分は逃げおおせると悟る。朦朧としてモーテルへと急ぐルイスをフローレンスは追う。着いてみると、刑事は既にフィルムを見つけ、現像してしまっていた。もちろんルイスとドイツ人が写っていたが、フィルムの最初の方には、フローレンスとジュリアンが仲良く写っていた。刑事は、フローレンスがジュリアンを夫殺しに駆り立てたと推理する。この場面のバックに流れるのは、Chex le Photographe du motelだ。

ルイスは手錠をかけられ、フローレンスは、愛人ジュリアンの写真前に、茫然とする、というのが結末だ。

サウンドトラックの録音は、パリのラジオ局のスタジオで夜間に行われた。非常にリラックスした雰囲気だった。ミュージシャンたちは、映画の主なシーンを観ながら即興した。この録音が即興で行われたことの重要性を強調しておきたい。画面とスコアとの完璧なシンクロニゼーションが不可欠な中で、ミュージシャンたちの自由に少しでも任せることは、とても珍しいからだ。Diner au motelの演奏中に、マイルスの唇の皮がむけてアンブシュアに入ってしまったが、彼は演奏を続けた。このときのメンバーは、フランスきってのジャズピアニスト、ルネ・ユルトルジェ、素晴らしいテナーサックスのスター、バルネ・ウィラン、そして才能あふれるベーシストのピエール・ミシュロ。彼は本当に優れたミュージシャンで、アメリカ人の同輩たちに匹敵する存在だ。この録音は、受賞が難しいルイ・デリュック賞(1957年)を獲得。音楽が素晴らしいだけでなく、映画のバックに賢くジャズを使えば素晴らしい結果が出ることを示した点で、重要なリリースとなった。

B面では、マイルス・デイヴィスがもっとオーソドックスなジャズのグループと演奏している。アメリカのリスナーは、この数年、テナーサックスのジョン・コルトレーンの大きな可能性にワクワクしており、このセッションでの彼のソロには特に興味を持つだろう。ビル・エヴァンズも、ファンと批評家の両方から注目されている新人だ。今後期待に応えることができるか、この二人ほど注視されるミュージシャンは他にはそういない。次に、ジュリアン・「キャノンボール」・アダレー。彼は彼で、既にスターとしての地位が確立しており、このアルバムの演奏もファンの期待を裏切らない。彼はとても興味深いミュージシャンである。彼のプレーは、チャーリー・パーカーに大きく影響を受けており、本人もパーカーを深く尊敬していることを認めているが、もう少し前の時代の名手、ベニー・カーターを讃える演奏をすることもある。アダレーの吹き方は、カーターのメロディックな演奏に重なる部分があり、さらに、カーター風の表現スタイルを会得しようと試みているようにも感じられる。アダレーとマイルス・デイヴィスは、一見不調和で、一緒に録音するのはどうか、と思うかもしれないが、今回の協演の結果を聴けば、そんなことはない、とわかる。

マイルス・デイヴィスが、一流プレーヤーとして人気を博すようになったのはここ数年の現象だ。彼は、過去十年間、完全に「我が道を行く」演奏をしてきた数少ないミュージシャンのひとりで、努力を積んで、強烈に個性的なスタイルを創り上げてきた。マイルスには、ルイ・アームストロング、バック・クレイトン、エメット・ベリーなどの先人たちの仕事に共通する社交性、外向的要素がまったくなく、そこが彼らとは反対である。ブルースを演奏してもどこか陽気な先人たちとは異なり、マイルスの演奏には激しさがあり、それは、彼の、基本的には社会の問題である「状況への彼の個人的な関わり方」から生まれるように思える。時に繊細で、サブトーンを用いた抒情的な表現を、批評家によっては「故ジョー・スミスに似ている」と些か表面的な比較をする者もいる。若いジャズ・リスナーのために申し上げておくが、スミスは、長年、フレッチャー・ヘンダーソン・バンドの中心的存在で、ベッシ―・スミス他、1920年代の歌手たちのレコードですばらしいブルースのバックを披露している。マイルスとジョー・スミスを比較するのは少々無理があるとしても、マイルスが最近初めてスミスの演奏を聴いて、とても感銘を受けていたことも興味深い。

マイルス・デイヴィスについて高く評価されている点に、彼のバラードの吹き方がある。今回、とても心に響く演奏に仕上がっている「ステラ・バイ・スターライト」は、その良い例である。「オン・グリーンドルフィン・ストリート」は、キャノンボールの提案で収録された。一方、「フラン・ダンス(Put Your Little Foot Right out)」は、マイルス自身のお気に入りのナンバー。これらの選曲により、リスナーは、マイルスのさまざまな表情を楽しめる。ついでに言っておくと、B面の録音は、1958年5月26日にニューヨーク市で行われた。

流行りのミュージシャンに倣うことがよしとされる今日、マイルスは、果敢にも自らの道にこだわり続けており、それは、人々の賞賛と彼個人の成長という結果を生んでいる。しかし、彼は常に自分の演奏について謙虚なアーティストなので、現状に満足したままでいるとは考えにくい。マイルス自身は、自分の演奏に辛い点をつけるが、それは彼だけ。ここ数年の彼のレコードは、批評家やファンにとっては最高のジャズLPに数えられる。今回のスコアを聴いたら、もっと多くの映画製作者が、映画と言う媒体においてジャズを活用することの本質的な可能性を再評価するかも、と希望を持つことにしよう。

(Original liner otes by Albert McCarthy: translated by Asako) (2023年2月)

informatioUpdates

- September 23, 2021

- To order your copy of the CD LIBERTY (Limited 100 copies), please send your name, shipping address and phone number to: mail@jeremysteig.info. The CD is 1980 JPY (incl. tax). Payable by PayPal or major credit card. CD will be shipped by air mail from Japan.

- 2021年9月23日

- 没後5年にリリースしたCD LIBERTY(100枚限定販売)をご希望の方は、ご氏名、CD受け取り住所を下記メールアドレスまでお送りください。お振込み情報を返信いたします。税込み1980円。国内送料140円。ライナーノーツの日本語版も同封いたします